| Cirrhinus mrigala Hamilton, 1822 [Cyprinidae] |

| FAO Names: En - Mrigal carp, Fr - Mrigal, Es - Mrigal |

| 生物学特征 |  |

身体两侧对称,呈流线型,体深约等于头长;身上有圆形鳞片,头部无鳞;吻钝,常带有气孔;嘴宽,横向;上唇完整但与下唇不连接,下唇不明显;一对短吻须;三排咽齿,排列为5.4.2/2.4.5;下颌有一后颌小节;背鳍起始处到吻的末端比到尾鳍基部更近;背鳍同身高,有12或13个分枝鳍条;最后一个背鳍不分枝鳍条为非骨质、无锯齿的;胸鳍比头短;尾鳍深分叉;肛门鳍未延伸至尾鳍;鱼侧线有40-45枚鳞片;侧线和腹鳍基之间纵横鳞甲排列为6-7/5½-6;上部通常呈深灰色,下部为银白;背鳍呈灰色;胸鳍、腹鳍和肛门鳍端部为橘黄色(尤其是在繁殖季节)。

| 图片库 |  |

印度鲮 |

| 历史背景 |  |

印度鲮 (Cirrhinus mrigala), 亦称麦瑞加拉鲮,是印度-恒河流域的本地种鲤科鱼类,是东南亚国家广泛养殖的三种主要印度鲤鱼之一。该鱼种很早就被主要是印度作为重要鱼类被用来同其他本地品种进行混养。然而,对其养殖的记载只是从二十世纪初期才开始。在1950年代之前,该品种的传统养殖仅限于印度的东部地区。1960年代,人工繁殖技术使鱼种的供应有了保障,为科学鲤鱼养殖奠定了基础。印度鲮最初获得高生长率及其与其他鲤科鱼类的适应性都促使该品种成为池塘养殖中的主要成分之一。该鱼种被移入印度半岛的河流系统中,它们在那里定殖,随后扩展到整个印度。此外,印度鲮已经成为孟加拉国、巴基斯坦、缅甸、老挝、泰国和尼泊尔等国鱼类养殖系统中重要的成分。印度鲮还被引入斯里兰卡、越南、中国、毛里求斯、日本、马来西亚、菲律宾和前苏联。

| 主要生产国 |  |

| 印度鲮的主要生产国(粮农组织渔业统计,2006年) |

| 生境和生物学 |  |

印度鲮的初孵鱼苗通常浮于水面或水中,而鱼苗和幼鱼则倾向于往深水移动。成鱼生活在水底。就其摄食习性而言,它是一种泥食动物,而且是狭食性的;碎石和腐烂植物构成其主要食物成分,而其余部分则为浮游动植物。

印度鲮是一种广温性鱼类,其可耐受最低温度似乎为14 °C 。在正常养殖条件下,第一年的体重通常可达600-700克,取决于放养密度和管理方法。印度这三种主要鲤科鱼类相比,印度鲮的生长速度通常低于喀拉鲃和南亚野鲮。饲养期一般最长为两年,之后生长率降低。但是据报告,印度鲮在自然水域中可存活12年之久。

在养殖条件下,两年可成熟。由于印度鲮需要在河流环境中繁殖,因此在池塘不繁殖。然而,通过垂体注射和使用合成激素进行催产,使得孵化场的圈养繁殖成为可能。

印度鲮是一种极为多产的鱼类。生产力随着年龄的增长而提高,通常为100 000-150 000枚卵/ kg体重。产卵季节取决于西南西风的到来和期限,在印度、孟加拉国和巴基斯坦从5月延续到9月。印度鲮一般在24-31 ºC下进行繁殖。

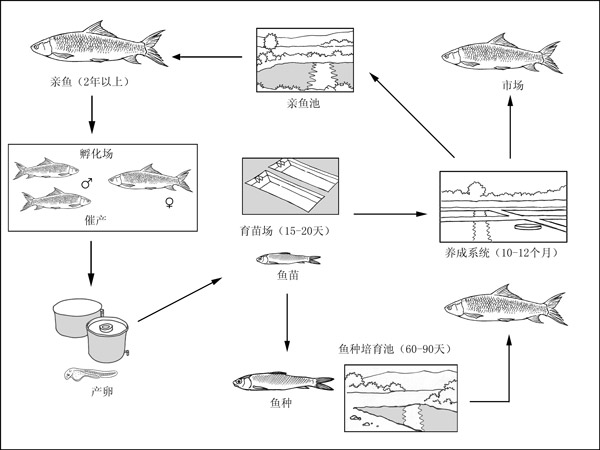

| 生产周期 |  |

生产周期 |

| 生产系统 |  |

在印度和孟加拉国这两个主要生产国,印度鲮是鲤鱼池塘混养系统中的主要品种。老挝、泰国、越南、巴基斯坦、缅甸和尼泊尔也将印度鲮作为鲤鱼混养系统的主要品种之一。印度鲮一般与印度其他两种主要鲤科鱼一道养殖,即喀拉鲃 (

Catla catla)和南亚野鲮(

Labeo rohita)。在综合鲤鱼养殖系统中,除了印度三种主要鲤科鱼类,还包括两种中国鲤鱼混养,即鲢鱼(

Hypophthalmichthys molitrix) y carpa herbívora (

Ctenopharyngodon idellus) – 以及鲤鱼(

Cyprinus carpio)。印度鲮属于底层摄食者,在三种鱼混养系统中其放养密度通常占放养总量的20-30%,而在六种鱼的养殖系统中,它仅占大约15-20%。在印度,鲤鱼养殖通常由个人或社区进行,其池塘和“饲养池” (一般大于池塘但小于10公顷的水体)的面积大约为900 000-1 000 000公顷。但在孟加拉国,鲤鱼养殖大多使用传统的小型池塘,其中只有16%采用半集约化养殖。

| 苗种供应 |  |

通过催产方法在孵化场进行大规模鱼种生产目前向所有生产国提供几乎全部所需鱼种,尽管河流收集仍然是某些较小区域的鱼种来源。由于印度鲮不在封闭水域进行繁殖,因此近年来成功地采用了脑垂体提取物和纯化的鲑鱼促性腺激素和多巴胺拮抗剂制作的商业性合成配方,如Ovaprim(高效亲鱼催产剂)、Ovatide(新型排卵剂)和Wova-FH等。当使用垂体提取物时,对雌鱼进行每公斤体重2-3毫克的刺激性注射,六小时之后进行第二次每公斤5-8毫克的注射;当对雌鱼进行第二次注射时,对雄性进行一次性注射,剂量为每公斤2-3毫克。如果采用合成配方,应进行一次性注射,剂量为每公斤体重0.4-0.5毫升(雌性)或每公斤体重0.2-0.3毫克(雄性)。所获得的印度鲮鱼卵数目通常在10-15万/kg之间。中国的循环式孵化场是最常见的鱼种生产系统。在该系统中,亲鱼密度保持在3-5公斤/m3雌雄比例一般保持在1:1的重量比(1:2的数量比)。在6-8小时后可采集受精卵并移入孵化池,其最佳放养密度为70-80万/m3。保证连续的水循环,将鱼卵保持72小时,此间胚胎发育成为约6毫米的初孵鱼苗。

| 鱼种养殖 |  |

育苗期

有三天鱼龄的初孵鱼苗被放入育苗系统养殖15-20天,直到它们长成20-25 mm的鱼苗。尽管在一些地区采用砖砌的或混凝土池,但一般使用的是0.02-0.1公顷的小型土池。土池的放养密度通常在300-1 000万尾/公顷之间,砖砌的或混凝土池则为1 000-2 000万尾/公顷。尽管主张采用单一养殖方法育苗,但养殖者往往将印度鲮与其他两种印度主要鲤科鱼一同饲养。在这种情况下,印度鲮的生长率和存活率都高于另外两个品种。其他管理措施包括施用有机肥和肥料,以及提供(比例为1:1 w/w的)稻糠和油饼混合物,作为补充饲料。存活率通常在30-50%之间。育苗池放养前良好的准备工作包括掠食动物和杂鱼以及昆虫的防治。养殖者往往忽视这些步骤,导致育苗的成活率不高。缺乏商业性饲料从而迫使养殖者使用传统的麸糠油饼混合物是制约鱼苗生长和存活的另一个因素。

鱼种生产

育苗场培育的鱼苗继续被养至鱼种规格(80-100 mm;5-10 g)。普遍使用面积为0.05-0.2公顷的土池。尽管主张在育苗阶段采用单一品种的放养,印度鲮鱼种的放养比例为大约为30%并同其他鲤科鱼类混养,其总密度约为20-30万尾/公顷。饲喂和施肥方式与育苗阶段相同,但是根据养殖密度和自然生产力而有所不同。鱼种养殖阶段的总体成活率在60-70%之间;印度鲮的成活率高于喀拉鲃和南亚野鲮。该养殖阶段持续2-3个月,此后鱼被移入养成系统。

| 养成技术 |  |

印度鲮的养成生产主要局限在土池中,通常采用的管理方法包括使用化学品或植物衍生物来进行敌害和杂鱼的防治;以4 000-10 000尾鱼种/公顷的混合密度放养;采用诸如牛粪或鸡粪等有机肥料和无机肥进行施肥;将稻糠/麦糠和油饼混合物作为补充饲料;鱼类健康监测和水质管理。养成阶段通常为一年,在此期间印度鲮可生长到大约600-700 g。产量通常可达到3-5吨/公顷/年,其中印度鲮占大约20-25%。

适当规格鱼种的供应量不足是最大的制约因素,迫使养殖渔民用鱼苗而不是鱼种来进行放养。商业饲料和配料的高昂价格往往限制农民进行适当水平的饲喂,从而影响了产量。

在印度西孟加拉邦共计4 000公顷的面积中,印度鲮还是以废料为饲料的鲤鱼养殖系统的主要组成部分。采用这种包括对重量超过300 g鱼的多次放养和多次收获的养殖方法,处理后初级废料被作为主要投入物提供给养鱼池。即使没有补充饲料,该系统每年每公顷的产量也可以达到2-3吨;如果使用补充饲料,产量可以增加到每年每公顷可生产4-5吨。

| 捕捞技术 |  |

印度鲮的底栖习性妨碍了使用拖网这一鲤鱼养殖中最为常用的渔具进行收获的有效性。只有通过干塘方式才能进行完全收获。这种收获方面的困难使得印度鲮成为三种印度主要鲤鱼品种中最不受欢迎的。撒网通常用来在小型和后院池塘进行部分收获。

| 处理和加工 |  |

该品种大多以鲜鱼形式在当地市场出售。然而,在印度,印度鲮经常与其他鲤科鱼一起,按1:1 的比例与碎冰一起放入长方形塑料箱(其尺寸通常为60 cm x 40 cm x 23 cm),用保温车进行远距离运输。目前几乎没有任何生产国从事这种鱼的收获后加工和增值。近年来,印度向中东出口少量祛内脏和冷冻的印度主要鲤鱼产品。

| 生产成本 |  |

一般来讲,鲤鱼是一种廉价鱼类,生产者获得的市场价格每公斤不到1美元;因此,除了人工成本之外,要尽量将主要投入物,如鱼种、肥料和补充饲料保持在最低水平。在鲤科鱼类混养系统种,补充饲料占整个投入成本的一半以上;为此,正确的饲料管理对于提高利润来说是至关重要的。在粗放养殖系统中,要达到每公顷2-3吨的目标产量水平,生产成本大约为每公斤0.30美元,而如果目标产量为每公顷4-8吨,那么半集约化养殖的成本则增加到每公斤0.5-0.6美元。

| 病害和控制措施 |  |

在一些情况下,抗生素和其它药物被用于治疗疾病,但是将它们列入此表并不意味着是粮农组织的建议。| 溃疡 | 气单胞菌属、假单胞菌属 ( Aeromonas spp.; Pseudomonas spp.) | 细菌 | 溃疡;凸眼症;腹胀 | 消毁被严重侵染的鱼;用浓度为0.5 ppm的 KMnO4对池塘进行消毒;持续施用药物饲料[饲料中加入磺胺嘧啶 (100 mg/kg) 或土霉素 (75-80 mg/kg)] 10-12天 |

| 柱状病 | 柱状溶胞菌 (Flavobacterium columnaris) | 细菌 | 鼓起的白色斑块,通常伴有周边区域发红,导致身体出现出血点 | 用浓度为500 ppm的KMnO4进行浸泡治疗 |

| 水肿 | 气单胞菌属 (Aeromonas) | 细菌 sp. | 体表鳞片向外张开似松球、发炎、溃疡、凸眼症、腹胀 | 用浓度为1 ppm的 KMnO4对池塘进行消毒;用浓度为5 ppm的 KMnO4 进行2分钟的浸泡治疗 |

| 水霉病 | 水霉 (Saprolegnia parasitica) | 真菌 | 身体上长出棉絮状霉毛,并渗透到肌肉组织、肌肉腐烂 | 用3-4%的NaCl 浸洗;用KMnO4(1-2 mg/litre) 浸洗30分钟至1小时 |

| 鳃霉病 (烂鳃) | 穿移鳃霉 (Branchiomyces demigrans) | 真菌 | 真菌通过鳃血管向外生长并引起周边组织坏死;体色消退为黄褐色;腮组织脱落 | 在受侵染的池塘中加入生石灰 (50-100 kg/ha);若受侵染程度有限,可用3-5%的NaCl浸洗5-10分钟;或用 KMnO4溶液 浸洗5-10分钟; |

| 小瓜虫病 | 多子小瓜虫 (Ichthyophthirius multifilis) | 寄生虫(原虫) | 皮肤、鳍条和厣被白色孢子所覆盖;病鱼不断在基质上摩擦 | 连续7-10天,每天用1:5 000的福尔马林溶液或2% 的NaCl浸泡1小时;按照200 kg/公顷,用生石灰对池塘进行消毒 |

| 车轮虫病 | 车轮虫 (Trichodina reticulata; T. negre) | 寄生虫(原虫) | 寄生虫侵染皮肤和鳃区 | 用2-3%的NaCl或4 ppm的 KMnO4浸洗5-10分钟;25 ppm的福尔马林处理受侵染的池塘 |

| 鱼鳃白斑病 | 碘泡虫 (Thenohanellus catlae;Myxobolus bengalensis; M. catlae; M. hosadurgensis ) | 寄生虫(原虫) | 衰弱;消瘦;后部边缘鳞片竖起;鳞片脱落、穿孔;色细胞死亡 | 减少密度;饲料中添加酵母(1 g/kg);用2-3% 的NaCl bath 浸洗 |

| 指环虫病和三代虫病 | 指环虫、三代虫 (Dactylogyrus spp.; Gyrodactylus spp.) | 寄生虫(单殖吸虫) | 鳃、鳍和皮肤受侵染;粘性分泌物增加 | 使用3-5%的NaCl浸泡5-10分钟;或用100 ppm的福尔马林浸洗;用25 ppm 的福尔马林或 4 ppm的 KMnO4对池塘进行处理 |

| 黑点病或复口吸虫病 | 复口吸虫 (Diplostomum pigmentata) | 寄生虫(单殖吸虫) | 寄主体内由囊蚴引起的黑色小结;侵染眼睛并导致失明 | 清除池塘中软体动物种群 |

| 鲺病 | 鲺 (Argulus sp.) | 寄生虫(甲壳动物) | 可用肉眼看到的,附着在鱼头和鳍条上的寄生虫;慢性病例可发现出血点 | 排干受鲺病严重侵染的池塘;用5 ppm 的 KMnO4; 进行短时间浸泡;每周分三次用'Butox' (35 ml/ha-m) 进行处理 |

| 动物流行性溃疡综合症 | 嗜水气单胞菌、气单胞菌、丝囊霉 (Aeromonas hydrophila; A. sorbia; Aphanomyces invadans) | 细菌和真菌 | 皮肤出现大块红色或灰色浅层溃疡;真菌覆盖至更深层的肌肉系统;严重的皮炎和溃疡病灶 | 使用浓度为200 kg/ha生石灰,或0.1 ppm 的CIFAX(一种印度配方的CIFA) |

可提供病理学专业知识的单位以下是几个可以提供专业技术知识的单位:

- 印度淡水养殖中央研究所。

- 印度孟买渔业教育中央研究所。

- 印度门格洛尔渔业学院。

| 产量统计 |  |

经过1996年之前的较快发展,在1996-2003年期间全球印度鲮的产量保持相对稳定,2000年和2001年达到高峰,分别为552 000吨和445 000吨。印度是迄今最大的印度鲮生产国,但是孟加拉国也是主要生产国。老挝、泰国和缅甸也从事该品种的生产。其他一些国家不按品种分类的生产数据是妨碍对印度鲮实际养殖产量进行评估的主要制约因素,但是已知巴基斯坦和尼泊尔养殖该品种。

| 市场和贸易 |  |

在所有生产国,养殖的印度鲮几乎全部在当地市场消费。这些国家的政府基本上没有对这类产品的国内销售系统进行管控,因此供求情况影响着产品的价值。在三种主要印度鲤科品种中,印度鲮的受欢迎程度最差,市场价格相对较低,比喀拉鲃和南亚野鲮的价格通常低10-20%。然而,与鲤鱼和中国鲤科鱼类相比,消费者更喜爱这些品种,因此其价格一般较高。

促进印度主要鲤科鱼类养殖状况的若干因素:

- 诱变育种和苗种生产的改进,摆脱了对自然河流鱼种采集方式的依赖。

- 改良的养成技术。

- 饲喂和卫生管理得改善。

另一方面,虽然对印度鲮、南亚野鲮、喀拉鲃、草鱼和鲤鱼之间进行了属间杂交试验,但是杂交品种并未显示出任何超过亲本种群的遗传优势。

其他因素已经导致出现问题。集约化的养殖方法、无管制使用投入物和农民缺乏科学知识等因素都导致了病害的增加。然而,在卫生管理方面持续不断的努力促进了治疗学的发展,从而有助于养殖领域走出这一困境。

印度已经制定了一项战略计划,即通过提高生产力和面积使淡水养殖产量翻番。鉴于印度鲮在鲤鱼混养系统中的重要地位,估计到2015年印度这一品种的产量将会增加两倍。孟加拉国预计也将提高南亚野鲮的养殖产量。印度主要鲤科鱼类的高增长潜力已经吸引了东南亚和中东一些热带国家的注意力。

预计将影响印度主要鲤科鱼类养殖业进一步增长的其他因素包括:

- 选择性育种。

- 有机鱼类养殖。

- 向东南亚和中东国家的出口。

- 加工和增值产品的开发。

由于缺乏适用和统一的数据收集机制,官方产量数字往往不能反映真实的情况。对于制定战略发展计划而言,生产统计数据库的不足是一个严重的制约因素。一些国家现有的信息显示出鲤鱼的总体生产情况,而不是各个鱼种的具体情况。因此,统一的数据库开发准则将在很大程度上帮助对实际产量和未来计划的制定进行评估。

一般来讲,鲤鱼是在封闭的系统中养殖,通常包括食草性品种。在该类系统中,有机材料是主要投入物来源,因此也是一种环境友好的做法。此外,就生境选择和摄食习惯来讲,印度鲮对混养系统的适应性很好。但是农民在追求增加单位面积收入方面的倾向导致大量使用可能有害于环境的肥料、蛋白质饲料和化学品。在混养系统中印度鲮已经具有适应其他鲤科鱼类的能力。作为水底鱼类,该品种的收获是一个长期的问题,特别是对于无法排放的池塘而言。

| 负责任水产养殖实践 |  |

作为一个低投入系统,人们尚未将鲤鱼养殖视为对环境的一个威胁。然而,近年来为提高产量而不断加强的集约化养殖已经导致化肥、饲料、治疗物、药物、化学品等的使用量不断加大,令人担忧。因此,采用这类做法的国家有必要制定准则并实行严格管理措施来促进正确利用上述危险投入物。应当采纳粮农组织《负责任渔业行为守则》第九条中规定的原则。

| 书目 |  |

Ayyappan, S. & Jena, J.N. 2001. Sustainable freshwater aquaculture in India.

In: T. J. Pandian (ed.), Sustainable Indian Fisheries, pp. 83-133. National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi, India.

Ayyappan, S. & Jena, J.K. 2003. Grow-out production of carps in India. Journal of Applied Aquaculture, 13:251-282.

Basavaraju, Y. & Varghese, T.J. 1980. A comparative study of growth rate of rohu - mrigal and mrigal - rohu hybrids and their parental species. Mysore Journal of Agricultural Sciences, 14(3):388-395.

Choudhury, S.N. 1995. Shrimp and carp aquaculture and the environment.

In: Bangladesh Study Report. Regional Study and Workshop on Aquaculture Sustainability and the Environment. Manila, Asian Development Bank & Bangkok, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. [Draft report

CIFA. 2004. Annual Report Central Institute of Freshwater Aquaculture. Bhubaneswar. CIFA. 99 pp.

Gopakumar, K., Ayyappan, S., Jena, J.K., Sahoo, S.K., Sarkar, S.K., Satapathy, B.B. & Nayak, P.K. 1999. National Freshwater Aquaculture Development Plan.CIFA, Bhubaneswar, India, 75 pp.

Gupta, S.D., Rath, S.C., Dasgupta, S.D. & Tripathi, S.D. 1995. A first report on quadruple spawning of Catla catla (Ham.). Veterinarski Arhiv, 65(5):143-148.

Hayat, M. 1995. Shrimp and carp aquaculture and the environment. Pakistan Study Report.

In: Regional Study and Workshop on Aquaculture Sustainability and the Environment. Manila, Asian Development Bank & Bangkok, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. [Draft report]

Jayaram, K.C. 1981. The Freshwater Fishes of India, Pakistan, Bangladesh, Burma and Sri Lanka. Handbook of Zoological Survey of India, Volume 2. Calcutta, India. 475 pp.

Jena, J.K., Aravindakshan, P.K., Chandra, S., Muduli, H.K. & Ayyappan, S. 1998a. Comparative evaluation of growth and survival of Indian major carps and exotic carps in raising fingerlings. Journal of Aquaculture in the Tropics, 13:143-150.

Jena, J.K., Aravindakshan, P.K. & Singh, W.J. 1998b. Nursery rearing of Indian major carp fry under different stocking densities. Indian Journal of Fisheries, 45(2): 163-168.

Jhingran, V.G. 1968. Synopsis of Biological Data on Rohu, Cirrhinus mrigala (Hamilton, 1822). FAO Fisheries Synopsis No. 32, FAO, Rome, Italy.

Jhingran, V.G. 1991. Fish and Fisheries of India. Hindustan Publishing Corporation (India), Delhi, India. 727 pp.

Khoke, U.C. 1995. Shrimp and carp aquaculture and the environment. Myanmar Study Report.

In: Regional Study and Workshop on Aquaculture sustainability and the Environment. Manila, Asian Development Bank & Bangkok, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. [Draft report]

Pathak, S.C. & Palanisamy, K. 1995. Shrimp and carp aquaculture and the environment. India Study Report.

In: Regional Study and Workshop on Aquaculture sustainability and the Environment. Manila, Asian Development Bank & Bangkok, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. [Draft report]

Ramakrishna, R., Shipton, T.A., Hasan, M.R.2013.

Feeding and feed management of Indian major carps in Andhra Pradesh, India. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 578. Rome, FAO. 90 pp.

Singh, D.M. 1995. Shrimp and carp aquaculture and the environment. Nepal Study Report.

In: Regional Study and Workshop on Aquaculture sustainability and the Environment. Manila, Asian Development Bank & Bangkok, Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific. [Draft report]

Somalingam, J., Maheshwari, U.K. & Langer, R.K. 1990. Mass production of intergeneric hybrid catla (Catla catla x Labeo rohita) and its growth in ponds, small and large reservoirs of Madhya Pradesh.

In: P. Keshavanath & K.V. Radhakrishnan (eds.), Proceedings of the workshop on carp seed production technology, pp. 49-52. Asian Fishery Society Indian Branch, Mangalore, India.

Talwar, P.K. & Jhingran, A.G. 1991. Inland Fishes of India and Adjacent Countries. Volume 1. Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., New Delhi, India. 541 pp.

| 相关链接 |  |