| Carassius carassius Linnaeus, 1758 [Cyprinidae] |

| FAO Names: En - Crucian carp, Fr - Carassin (=Cyprin), Es - Carpín |

| 生物学特征 |  |

体侧扁而厚、腹圆;标准长度为2.1-2.8倍的体高以及3.1-4.1倍的头长;头长大于体高;头小而短;吻短;口端位并呈弓型;颌部低位稍向上倾斜;唇厚;无须;第一外腮弓腮耙37-54,腮耙长;咽齿一行,侧扁,构成4—4;侧线鳞 27-30。胸鳍尖可达腹鳍底部;背鳍条:3, 15-19;胸鳍条:1, 16-17;腹鳍条:1, 8;臀鳍条:3, 5;体色:银灰,背部颜色较深,腹部颜色较浅;鳍色:略灰。

| 历史背景 |  |

鲫鱼的养殖首先在中国开始。根据对宋朝的考古研究(公元960-1279)和文字记载,最早的活动可追溯到东汉王朝(公元25-189年)。但当时生产规模很小。在20世纪60年代前,该种类的水产养殖限于中国和日本。此后,逐渐扩大到其他国家和地区,包括中国台湾省、白俄罗斯、韩国和乌兹别克斯坦。主要的生产者一直是中国,产量从1950年的不足2000吨到2002年的近170万吨(占全球总量的99.6%)。

| 主要生产国 |  |

| 生境和生物学 |  |

鲫鱼栖息于亚洲和欧洲许多国家的淡水湖泊、河流和水库。

其通常栖息在水体底层。相对而言,鲫鱼可忍受广泛的环境条件,是定居性鱼类,可在不同类型的水体中自然繁殖,例如河流和湖泊。

鲫鱼是杂食性鱼类,在自然情况下以有机残渣、丝状藻、小型底栖动物、水草碎片和种子为食,但鱼苗/幼鱼以浮游动物为食。此外,在水产养殖中,其易接受人工饲料,例如加工谷物和榨油的副产品以及颗粒饲料。

降雨、水位和温度的变化是繁殖的刺激因素。水草的存在对产卵也是重要的;粘性卵附着在水草上。

鲫鱼是中等尺寸的鱼类,生长速度适中,可达1.25公斤。

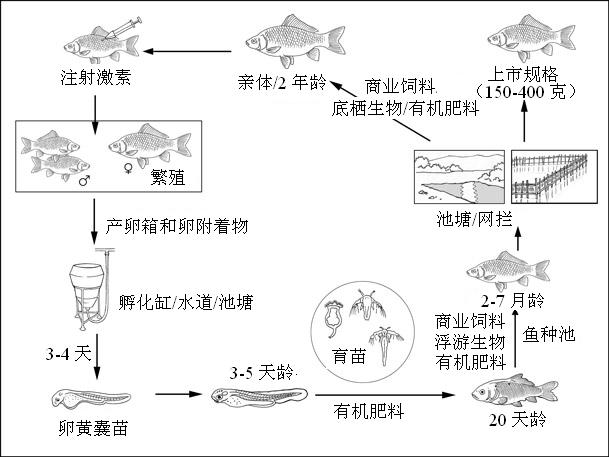

| 生产周期 |  |

生产周期 |

| 生产系统 |  |

| 病害和控制措施 |  |

在某些情况下,抗生素和其它药物被用于治疗,但将它们列入本表并不意味着是粮农组织的建议。| 细菌性败血病 | 温和气单胞菌;嗜水气单胞菌;红色耶尔森氏菌;狐菌 | 细菌 | 身体不同处充血;眼球突出;肛门肿胀;腹部鼓胀;鳞疏松;鳃腐烂,食量减少 | 用生石灰和高锰酸钾消毒养殖环境;用“鱼泰3”(多种草药合成的商业药品)拌食 |

| 竖鳞病 | 水型点状极毛杆菌 | 细菌 | 体表粗糙;鳞竖起,鳞囊充满液泡;呼吸困难,难以保持平衡;腹肿胀,游动缓慢;高死亡率 | 在运输和投放时轻拿鱼;用生石灰或漂白粉清塘;将鱼浸在氯化钾和重碳酸钠溶液或大蒜液中 |

| 打印病 | 点状气单胞菌 | 细菌 | 靠近鱼肛门处皮肤和肌肉上红点;鳞疏松;皮肤和肌肉腐烂,甚至到骨;体虚,游动慢;食量大大减少;最终因精力耗尽死亡 | 在池中喷洒漂白粉溶液或呋喃唑酮;在高锰酸钾或呋喃唑酮溶液中浸泡;其他抗生素(但注意食品安全) |

| 水霉病:肤霉病 | 水霉; 绵霉 | 真菌 | 体上可见白色菌丝;呈棉花状;极度虚弱或甚至体竭而亡 | 轻拿鱼,用生石灰清塘;在氯化钾或孔雀石绿溶液中浸泡消毒 |

供病理学专业知识的单位以下是几个可以提供专业技术知识的单位:

- 中国湖北省武汉市,中科院水生生物研究所。

- 中国上海,上海水产大学。

- 中国广州市,中国水产科学研究院珠江水产研究所。

- 中国江苏省无锡,中国水产科学研究院淡水渔业研究中心。

- 中国浙江湖州市,浙江省淡水渔业研究所。

- 日本西南 Watarai国立水产养殖研究所。

| 产量统计 |  |

1950年养殖鲫鱼的全球产量只有2977吨,但到2002年达到1 702 778吨,52年增长了572倍。鲫鱼是排在第6位的全球养殖淡水鱼,2002年占世界淡水养殖产量的7.4%。增加的大部分来自中国,1993年到2002年间平均年增长率 (APR)为21.6%。由于相对小的尺寸和大量的肌间刺,使许多国家的消费者较少接受鲫鱼,其产量在其他国家的增长非常缓慢。中国台湾省是另一个主要生产者,年产量在上世纪80年代早期维持在3 000吨/年之上(1981年最高为3764吨),但急剧波动;从1997年到2002年产量在2 000-2 500吨/年之间。有着悠久鲫鱼养殖历史的日本现在产量比上世纪60年代后期要低的多。

2002年全球养殖鲫鱼的总产值为12亿美元,APR为15.4/年。产值明显的低增长主要由于中国货币对美元的贬值。

| 市场和贸易 |  |

目前,鲫鱼基本上是当地消费的产品。传统上,鲫鱼是新鲜消费的。几乎所有养殖产量以鲜活方式上市,几乎没有加工,但少量的野生捕捞鱼的晒干/盐渍产品除外。鲫鱼价格适中,中等和低收入人群有能力消费。根据粮农组织的数据,过去10年鲫鱼的全球平均单价有相当大的下降;到2002年只有0.704美元/公斤。这一数据和零售市场价格有大的差距,零售价近年在0.90-1.30美元/公斤之间。由于基本上是当地消费,没有特定控制鲫鱼的上市。

中国养殖鲫鱼已有近2000年的历史。但由于天然水域资源丰富以及其相对低的生长率,鲫鱼不被认为是重要的种类。上世纪80年代中期前,开发养殖技术和相关研究的努力非常有限;此后,由于其在中国水产养殖中有了更重要的地位,在研究和开发方面进行了更多努力。改进增长表现是优先领域。在这方面,应用异质雌核发育的鲫鱼取得了实质进展。利用该技术通过不同品种的银鲫(雌体)和鲤鱼(雄体)开发了许多改良的区系;通常比亲本增长率高30-40%,比其他鲫鱼品种高2-3倍。最近,成功开发了鲫鱼异质雌核发育四倍体,不仅改进了生长表现,还排除了转基因鱼对自然种群污染的可能性。

如上述,中国台湾省和日本的产量近年下降。这可能是由于消费者需求变化产生的。尽管其味道鲜美和肉质细腻,但鲫鱼的大量肌间刺可能限制被当代消费者接受。生产大型个体(约500克)可明显减缓这一问题。

其他研究关注的是控制鲫鱼重大病害。研究最多的是细菌性败血病。彻底研究了预防和治疗办法。鲫鱼营养研究和复合饲料的开发落后,但颗粒饲料在精养中使用的越来越多。

由于鲫鱼的良好肉质和高营养价值,在中国多数地区,鲫鱼是首选鱼类。基因改良方面的进展大大改进了生长率。使鲫鱼更具竞争性并更好地被消费者接受。因此,中国产量进一步增加的前景非常积极;近年来产量快速增加是好的例证。但在其他国家情况可能不同。该种类的最大缺点是大量的肌间刺,使不习惯于此的人难以吃下。因而,在不远的将来在中国以外的区域产量不太可能快速增加,或鲫鱼不太可能成为国际市场的重要商品。

鲫鱼是杂食性的池塘和网拦混养中非常合适的次要种类,也适于稻田养殖。在混养情况下不需要特别投饲,对环境或其他鱼类没有消极影响。但作为主养种类的精养,其更依赖颗粒饲料。不同废物的累计和向自然水体的排放可能产生不利的影响。此外,由于鲫鱼可以在不同的内陆水体中自然繁殖,转基因变种可能影响自然种质。

| 负责任水产养殖实践 |  |

鲫鱼养殖中至少有3个问题需要在负责任水产养殖实践中处理:

- 广泛地引入基因改良的鲫鱼在中国和其他地方造成对自然水体的该物种的生物多样性的严重影响。该种类具有强有力的逆水而上的能力,易于从渔场逃走。其易于在所有类型的内陆水体中产卵。转基因鲫鱼与自然种群杂交的机会相当大。这可能污染种质资源并影响该物种的生物多样性。应当考虑控制转基因鲫鱼的繁殖。最近使用四倍体为解决这一问题带来了机会。

- 使用抗生素和其他控制疾病的药物是另一个问题。与多数养殖种类相比,鲫鱼具有强抗病性并能忍受不利条件。在半精养的混养系统作为次要种类养殖时,病害不是非常严重的问题。但在中国的一些地区,以高投放密度和强度投饲为特征的单独精养鲫鱼已变得相当普遍。这提高了细菌感染和寄生虫病的机会,结果是,使用抗生素和化学药品的情况增加。这可能随后影响消费者。因此,应当努力建立合理的投放密度、良好的投饲操作、高质量以及良好的水管理,使病害的发生机会减少到最低程度。无论何时使用化学品和药物,都必须严格遵守政府的相关规定。

- 第三个问题是池塘精养的影响。随着增加使用人工饲料,未被利用的饲料和其他废物逐渐累计,在养殖末期,水中的高有机物和其他化学物通常被全部排到自然水体 ,产生消极的环境影响。为使这些影响减少到最小程度,大力推荐合理的放养密度、综合养鱼和审慎的投饲管理。

| 书目 |  |

China Society of Fisheries. 2003. 2002 China Statistic Yearbook on Import and Export of Aquatic Products. Beijing. China. China Society of Fisheries, Beijing, China. 356 pp.

De Silva, S. 2003. Carps. In: J.S. Lucas ∧ P.C. Southgate (eds.), Aquaculture: farming aquatic animals and plants, pp. 276–294. Blackwell Publishing, Oxford, England.

EIFAC. 2001. Report of the Ad Hoc EIFAC/EC Working Party on Market Perspectives for European Freshwater Aquaculture, Brussels, Belgium, 14–16 May 2001EIFAC Occasional Paper No. 35. FAO, Rome, Italy. 136 pp.

Guocheng, Y. 1998. Techniques and Experiences for High Production and Efficiency Freshwater Aquaculture. China Press of Science & Technology, Beijing, China. 415 pp.

Jinpei, P.1988. Handbook for Diagnosis and Treatment of Fish Diseases. Shanghai Press of Science and Technology, Shanghai, China. 166 pp.

Pillay, T.V.R. 1990. Aquaculture: principles and practices. Fishing News Books (Blackwell Scientific Publications), Oxford, England. 575 pp.

Renkui, C.1991. Development History of Freshwater Culture in China. China Press of Science & Technology, Beijing, China. 309 pp.

RLCC. 1989. Integrated Fish Farming in China. NACA Technical Manual No 7. NACA, Bangkok, Thailand. 278 pp.

Wu, W.. 2000. Fish Culture and Enhancement. China Agricultural Press, Beijing, China. 661 pp.

Xianwen, W. 1964a. Ichthyography of Cyprinidae in China (Upper Volume). Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, China. 230 pp.

Xianwen, W. 1964b. Ichthyography of Cyprinidae in China (Lower Volume). Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, China. 598 pp.

| 相关链接 |  |